中国人过年吃年糕是为了纪念哪位:探索春节食物背后的文化故事

在中国,春节不仅是新年的庆祝,也是一个充满传统和意义的节日。每个家庭都有自己独特的习俗和食物,但其中最为人熟知的一种传统食品就是年糕。在这个特殊的时刻,人们为什么会选择吃年糕呢?它与哪位历史人物有着深厚的联系?

首先,我们需要了解什么是年糕。其本质是一种用米粉或淀粉制成、形状多样的粘稠食品,可以根据不同的地区而变化。如果我们把目光投向北方,那么即使是在今天,这种传统上的“甜面包”依然非常受欢迎。在这里,年糕常常被涂上一层糖水,并且通常与红枣、核桃等干果搭配。

不过,不同的地方也有不同的风味。例如,在南方,一种名为“汤圆”的小丸子更受欢迎。这不是一个单纯的食物,它包含了丰富的情感和历史意义。

那么,关于吃这些美味食品,是为了纪念谁呢?答案指向的是古代著名诗人的杜甫。他生活在唐朝,而那时期正值中国农耕社会发展的一个高峰。此时,“农历”已经成为主要日历系统,而春节则作为一年一度的大型庆典,被广泛认为是新年的开始。

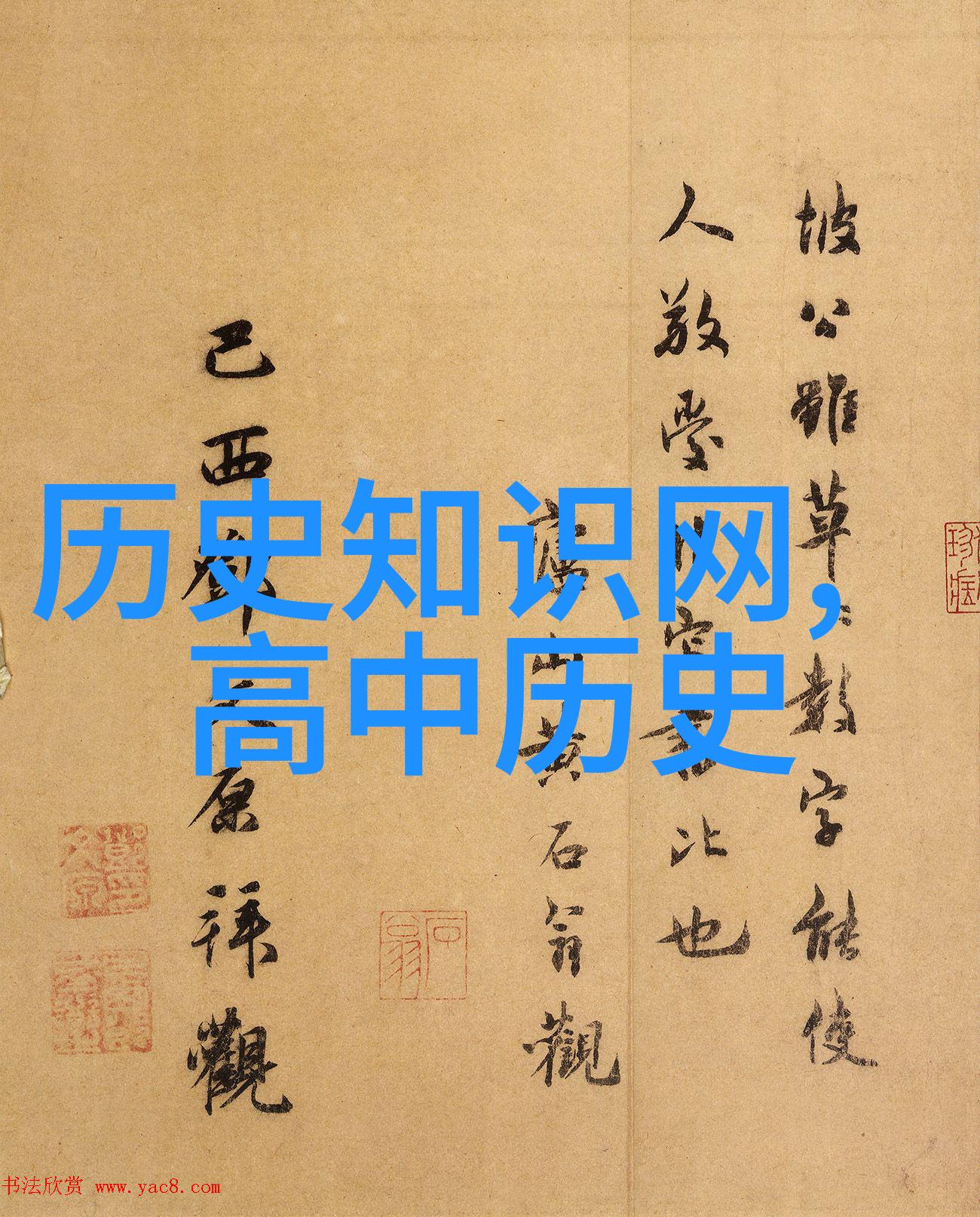

杜甫曾经写下了许多关于饮食及春节相关内容的诗篇,其中最著名的一首便是《咏梅》中的几句:“君问归期未有信,我说无歸期。”这不仅表达了他对家乡远离的心情,也反映出当时的人们对于回家的渴望,以及对温暖家园所期待的情感。

然而,对于此类问题,还存在其他解释。一种观点认为,这些甜粘之物代表着团结、平安,因为它们可以长时间保存而不会变质。而另一方面,它们也象征着丰收,因为它们都是由米粉制作而成,与农业生产紧密相连。

总之,无论从何种角度来看,都能体会到中国人在过年的同时,他们通过享用这些美味佳肴,不仅是在分享喜悦,更是在复述他们自己的历史与文化故事。所以,当你举起一块香气四溢的小笼包或者剥开一块软绵绵的汤圆,你就能感受到数千年的文明积淀,以及那些不愿随岁月流逝的声音——即使在现代化大潮中,这些声音依然能够穿越时间,将我们连接到那个遥远又亲切的地方。