城市规划与建筑设计

在明朝,城市规划和建筑设计往往以皇宫、官署和商业区为中心,而民居则多分布在城外或郊区。这种布局导致了垃圾的集中排放问题,尤其是皇宫周边的街道上会有大量食物残渣、废纸等垃圾堆积。相比之下,清朝时期,由于科举考试制度的推行,大量书生涌入京城,这些人对卫生条件有更高要求,因此清朝开始更加注重城市规划和公共卫生。例如,康熙帝曾下令修建广场、桥梁,并强化了市井内外的道路整理,以便更好地进行垃圾收集。

社会阶层与生活习惯

明朝社会严格分层制,有着较为固定的社会结构,每个阶级的人们生活方式不同,对待垃圾处理也各有侧重。上层人物由于经济条件较好,可以雇佣仆人负责日常生活琐事包括垃圾处理,但中低级别官员以及普通百姓则需要自己处理这类事情。此外,因为当时人们对于个人卫生知识不够了解,加上缺乏有效的污水排放系统,使得每家都有一定数量的粪便堆积作为肥料使用。

农业生产与资源循环

在农业方面,明朝虽然实行了一些灌溉措施,但大部分农田依赖雨水或者手工灌溉。在没有现代化机械的情况下,不仅耕作效率低,而且粪肥来源主要依靠动物粪便或人类糟粕来改良土壤。而清代则通过发扬科技成果,如引进欧洲风车技术用于灌溉,以及发展出一套完整的地面排水系统,从而提高了农业生产效率并减少了环境污染。

官方政策与法规执行力度

从法律角度看,在两代之间也有所不同。在明朝,尽管《大明会典》中就提到过有关治安维护的一些建议,比如夜间禁止乱扔杂物,但实际执行力度有限。而到了清末,因近世之变迁(指西方文化影响)及传教士活动等因素,一些新的法规被逐步实施,如禁烟草烧烤,以减少空气污染;同时,也出现了一些关于公共卫生、厕所建设等规定。

科学技术进步与环境意识提升

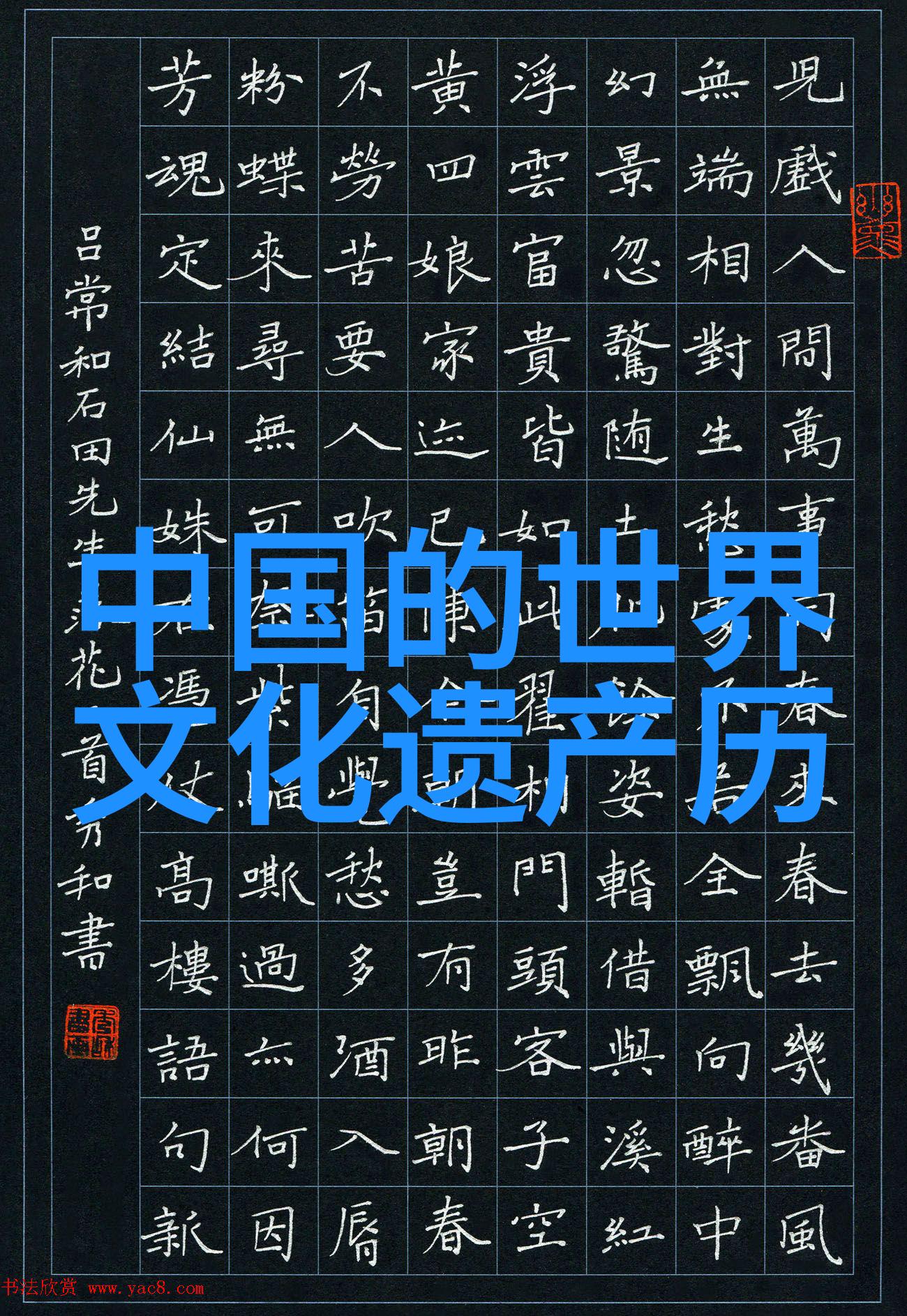

随着时间推移,在科学技术领域发生了一系列革新。这促使人们对环境保护产生更多关切。当时一些学者提出利用植物性材料制作纸张以节省木材资源,同时降低森林砍伐带来的环境压力。此外,还有一种“造纸术”流传开来,它将旧书籍再加工成新的纸张,为后世树立了节约资源和环保意识的先例。在这些基础上,对于如何有效回收利用各种废弃物质也开始展现出初步认识。