在中国悠久的历史长河中,儒家和道家的思想深刻地影响了皇权政治的发展。从秦始皇到清朝末代皇帝,历代君主们在治国理政上,不乏运用这些哲学体系中的理论来指导自己的统治政策。在这两大思想体系中,“仁义礼智信”是儒家所强调的核心价值观,而“天人合一”的概念则是道家重要的哲学命题。今天,我们将探讨这两者如何在古代中国政治中发挥作用。

首先,让我们谈谈儒家思想在中国历史上的角色。自西汉初年开始,儒学逐渐成为官方文化和教育之源,以孔子为核心人物,其教导被推广至全国各地。这包括他提出的“仁义礼智信”等伦理道德原则,这些原则不仅指导个人的行为,也被用于国家治理。

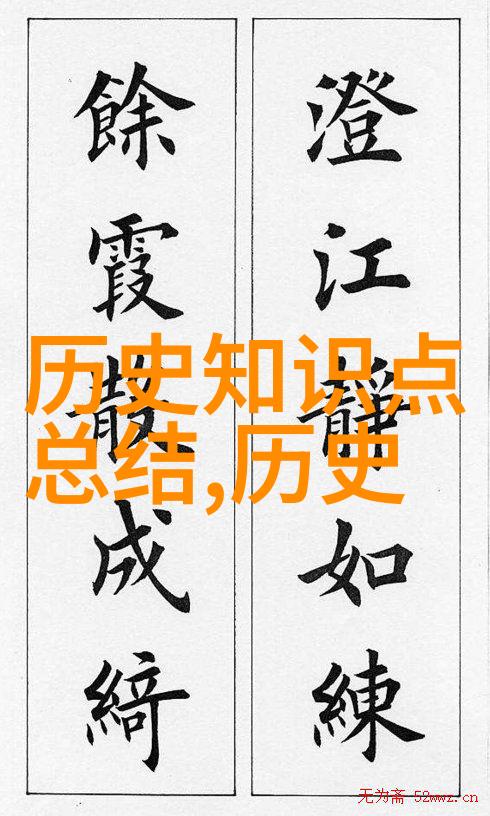

其中,“仁”指的是对人的爱心与慈悲;“义”指的是遵循正义与公平;“礼”指的是社会规范和仪式;而“智”和“信”,分别代表了明辨事物真伪,以及诚实守信。在这一系列伦理标准下,历代君主试图通过以身作则、倡导孝悌、奖励忠诚以及促进社会稳定来巩固自己的统治基础。此外,他们还利用科举制度,使得学习经典并通过考试的人能够进入官僚阶层,从而确保知识分子群体支持其统治。

然而,并非所有使用儒家的皇帝都能成功实现其目标。一方面,一些君主可能过于依赖于这些价值观念,从而忽视其他必要的改革措施,如经济管理或军事力量。而另一方面,一些帝王为了巩固自身权力,对这些原则进行曲解或滥用,比如唐朝时期的一些宦官他们利用宗教势力侵犯文臣的地位,最终导致国家衰败。

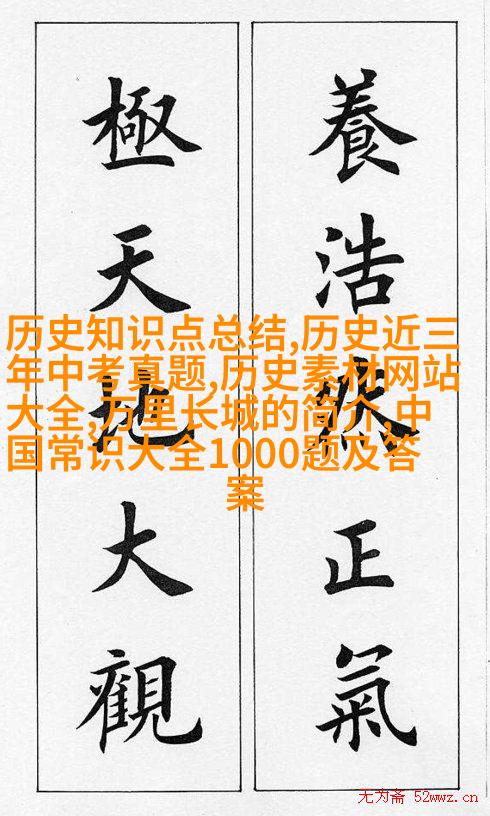

相比之下,道家的思想虽然起源较晚,但也对中国历史产生了深远影响。特别是在魏晋南北朝时期,当时人们普遍感到传统道德日益松弛,而社会秩序出现严重问题的时候, 道家的教义吸引了一批知识分子追随者,他们寻求一种超越世俗纷争、内心世界安宁的生活方式之一种方法就是追求"天人合一"——即人应该顺应自然法则,与宇宙保持一致,从而达到精神上的平衡与自由。

这种思考模式鼓励人们认识到人类存在于一个更广阔自然界之内,并且要求他们遵循这个自然界给予他们的一切。这意味着,在做出决策前必须考虑自然界及其规律,这样可以避免造成破坏性或者不符合宇宙本质的事务发生。因此,在实际应用中,它提供了一种更加包容性的解决问题方式,即使面临复杂多变的情况也是如此,因为它强调尊重现有的状态并寻找一种适应性的调整方案。

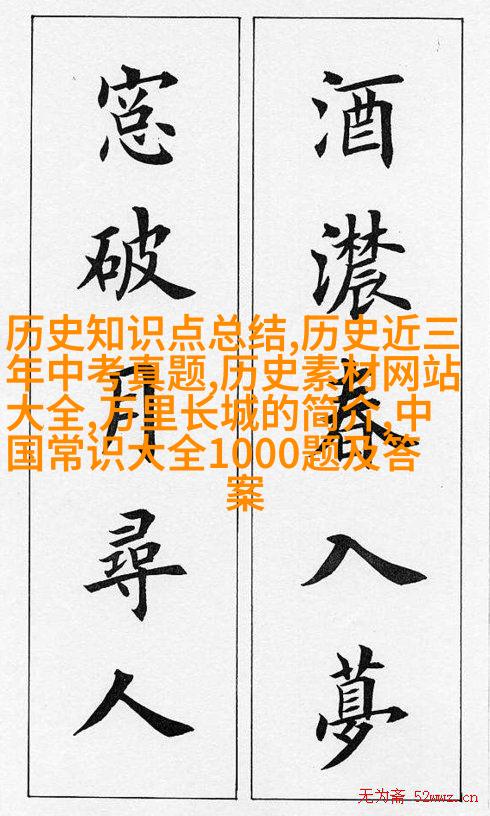

例如,在宋朝后期,由于财政困难、农民起义频繁及中央集权趋弱等原因,该朝廷不得不采取一些开放性措施,如允许私商参与海外贸易,或接受外国货币支付税款等,以缓解紧急状况。但同时,这种开放态度也让某些改革者的立场受到了挑战,因为他们认为这是背离传统文化价值观(尤其是儒家)的表现,因此反对这种改变。在这样的背景下,有一些拥有不同看法但仍然努力维护国家稳定的开明君主,如宋神宗,他尝试实施各种改革以恢复政府收入并加强中央控制,同时又努力保持传统文化遗产,对他的处理有着积极评价。

综上所述,无论是由儒家还是由道家的思想支配,不同时代不同的帝国都采用它们作为制定政策手段。这两套系统互补又冲突,为当时政治环境提供了丰富多彩的情景表演,其中既有成功也有失败,每一次尝试都是中华文明史上不可磨灭的一笔。而无论哪个时代,都有人类欲望与责任感共同塑造出那些永恒的话题:如何才能真正掌握权力的艺术?如何才能创造一个公正、谐和、高效运行的大型社会机器?